Rencontre avec le scénariste de Taxi Driver et réalisateur de The Canyons.

The Canyons est à peine sorti que vous êtes déjà en train de tourner votre prochain film. Qu’est-ce qui vous rend si actif ces derniers temps ? J’avais deux projets qui sont tombés à l’eau à cause de la crise. Le second était The Canyons, écrit par Brett Easton Ellis. Je lui ai dit : « Brett, les règles ont changé, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes ? Tu écris, je réalise, nous finançons. » C’est devenu un défi – pouvais-je, à mon âge, travailler de façon aussi expérimentale ? Financement, constitution de l’équipe, choix des acteurs, promotion, nous avons tout fait en utilisant les réseaux sociaux.

Êtes-vous satisfait du résultat ? Oui, mais rien ne garantit que cela puisse marcher à nouveau. On a tourné pour rien et sans assurance. Il y avait beaucoup de bénévoles, les acteurs prenaient en charge leur transport, leur garde-robe, leur maquillage, et les risques étaient importants : si Lindsay Lohan s’était fait arrêter, nous perdions 30 000 dollars de dons publics. En contrepartie, nous avions une grande liberté et j’ai beaucoup appris. Mais sur mon nouveau film, je suis revenu à un financement traditionnel.

The Canyons commence sur des images de cinémas abandonnés avant de montrer des personnages qui préparent un film dont ils n’ont manifestement rien à faire. Est-ce un faire-part de décès ? Ce qui est certain, c’est que les jeunes ne donnent pas aux films l’importance que je leur ai accordée quand j’avais leur âge. Je crois que le cinéma est essentiellement un phénomène du XXe siècle. L’idée d’une image projetée dans une salle obscure devant un public est en train d’évoluer.

Le public va déserter les salles ? C’est déjà le cas. De plus en plus d’images sont montrées sur des supports différents. La salle ne représente plus qu’une infime partie de l’expérience du cinéma, et le même phénomène se reproduit partout : l’industrie musicale a perdu 70 % de ses revenus depuis qu’elle est passée au numérique, même si on fabrique et on écoute autant de musique qu’avant ; le chiffre d’affaires de la pornographie a baissé de 50 % en sept ans ; la presse et l’édition s’effondrent. Le cinéma sera la prochaine victime.

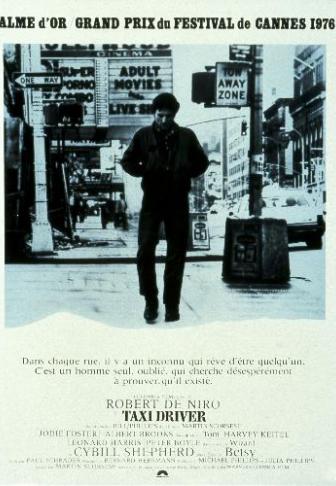

On est loin du temps où vous avez débuté comme critique. Aviez-vous la même approche que les réalisateurs de la Nouvelle Vague, qui utilisaient l’écriture pour défendre le cinéma qu’ils avaient envie de faire ? À l’époque, je n’appartenais à aucun mouvement, mais j’ai fait partie, avec Lucas, Spielberg, Coppola et Scorsese, de la première génération issue d’une école de cinéma. Celle d’avant venait de la télévision et la précédente du théâtre et de la presse. Autant de sensibilités très diverses... J’ai étudié le cinéma à UCLA pour devenir critique, qui fut mon premier métier à Los Angeles. J’ai écrit un livre et publié un magazine, jusqu’à ce que je traverse une période difficile qui m’a inspiré le script de Taxi Driver, que j’ai rédigé pour devenir cinéaste et retrouver une santé mentale que j’étais en train de perdre. Je suis donc entré en cinéma pour la meilleure des raisons imaginables : me soigner !

Taxi Driver a pour thème la solitude. Pourtant, ne faisiez-vous pas partie à l’époque de ce mouvement qu’on a appelé le Nouvel Hollywood ? Pas du tout ! Je vivais dans ma voiture, complètement isolé. Un jour, en me rendant à l’hôpital pour soigner un mal de ventre, je me suis rendu compte que je n’avais parlé à personne depuis des mois ! C’est à ce moment-là que m’est apparue la métaphore de ce cercueil jaune qui arpente la ville avec un mec piégé à l’intérieur.

Quelle était la réalité du Nouvel Hollywood ? Après avoir écrit le script de Taxi Driver, j’ai quitté Los Angeles pendant un moment, et c’est à mon retour que j’ai rencontré Brian (De Palma), qui m’a présenté Marty (Scorsese) puis Spielberg, Lucas, John Milius et Walter Hill. Nous formions un groupe de jeunes qui tentaient chacun de se faire un nom. Le problème, c’est que lorsque vous y parvenez, vous perdez le contact avec les autres.

Vous avez presque immédiatement atteint des sommets avec votre premier scénario. Qu’est-ce que Taxi Driver a changé dans votre carrière ? Je me considère comme réellement chanceux d’avoir rencontré le succès très tôt. Je savais que j’avais fait quelque chose de valeur qui s’inscrirait dans la durée, et cette reconnaissance a été un signal m’indiquant que je pouvais continuer à faire ce qui m’intéressait sans avoir à craindre de ne jamais être reconnu. J’ai rencontré des gens qui ont passé toute leur carrière à chercher cette légitimation.

Comment s’est passée la transition de l’écriture à la mise en scène ? Ca a pris un certain temps... C’est seulement à partir d’American Gigolo (1980), mon troisième film, que j’ai appris à réfléchir en termes visuels. C’est complètement différent de la pensée littéraire.

Votre expérience de la critique n’a-t-elle pas un peu éveillé votre conception visuelle, au moins en théorie? La plupart des critiques ne comprennent pas ce que font les divers intervenants au cinéma. Ils donnent des avis sur le montage, la photo ou le jeu des comédiens, mais ce n’est que de la rhétorique destinée à faire croire qu’ils savent de quoi ils parlent.

À l’inverse, la pratique de la mise en scène vous a-t-elle éloigné de la critique ? Je continue d’écrire sur le cinéma. J’ai signé récemment une série d’articles sur les grands films de l’histoire pour le magazine Film Comment et je donne des cours de temps en temps à l’université de Columbia.

Vous avez souvent adapté des romans dont Mosquito Coast (de Paul Theroux, réalisé au cinéma par Peter Weir en 1986). Êtes–vous à l’aise avec cet exercice ? Certains romans comme Affliction (de Russell Banks, porté à l’écran par Schrader en 1997) se prêtent admirablement à l’adaptation. La Dernière Tentation du Christ (de Nikos Kazantzakis, mis en scène par Scorsese en 1988) a été plus difficile à traduire en images. Mosquito Coast était un peu entre les deux. Dans certains cas, vous trouvez la voie à l’intérieur même du roman, et dans d’autres, il faut tailler le chemin.

Au moment de la sortie française de La Dernière Tentation..., des intégristes ont incendié plusieurs cinémas, provoquant la mort d’une personne. certains sujets ne doivent-ils pas être abordés ? Si c’était le cas, on ne pourrait plus dire quoi que ce soit. Il y a toujours le risque d’offenser quelqu’un... Scorsese était très inquiet des protestations qui avaient lieu à New York et je lui ai dit : « Marty, on a entrepris de faire un film perturbant, les gens sont perturbés, où est le problème ? »

Quel rapport aviez-vous avec vos parents dès lors que votre frère et vous avez commencé à avoir du succès dans l’industrie cinématographique ? Enfants, nous n’avions pas le droit de voir des films parce que notre église désapprouvait. De même, les autres « distractions terrestres » comme danser, boire ou jouer aux cartes étaient interdites. Je n’avais pas l’impression de rater grand-chose car je ne connaissais personne qui allait voir des films ! En arrivant au collège, je suis tombé amoureux du cinéma européen des années 60. Pas seulement parce que c’était interdit mais parce que les longs métrages étaient bons. Bergman, Godard et Buñuel donnaient le ton. Cependant, nous n’abordions jamais ce sujet avec mes parents. Lorsque mon père est mort, j’ai découvert qu’il avait acheté les cassettes de tous mes films mais ne les avait jamais déballées ! Il voulait faire savoir qu’il était fier de son fils mais aussi qu’il n’avait pas vu ses œuvres. À l’époque de La Dernière Tentation..., il m’a téléphoné pour s’enquérir de la sortie, mais sans jamais parler du film. J’ai fini par lui demander s’il faisait partie du mouvement des anti, et il m’a répondu : « Oui, mais seulement au niveau local. »

Au cours de votre carrière, vous avez été amené à évoquer des personnages réels comme Patty Hearst, Mishima ou Bob Crane. Qu’est-ce qui vous a attiré chez eux ?Il m’est arrivé de me voir proposer des scénarios parce que d’autres cinéastes ne savaient pas comment les traiter. Celui de Patty Hearst (1988, sur la petite-fille d’un magnat de la presse enlevée par un groupuscule terroriste dont elle finira par épouser la cause) était l’un d’eux – le personnage principal est enfermé dans un placard une bonne partie du temps. En lisant le script, j’ai trouvé que l’idée d’entrer à l’intérieur de la tête de Patty pendant la première moitié du film était très excitante. De la même façon, je me suis retrouvé à faire Étrange Séduction (1991) parce que John Schlesinger, à qui on l’avait proposé, trouvait l’histoire trop bizarre.

N’avez-vous pas eu des problèmes avec la famille de Mishima ? Avec sa veuve. Elle avait entrepris de faire disparaître toute trace de l’homosexualité de son mari. Son fils a pris le relais et le film n’a jamais été montré au Japon. Au départ, je voulais faire un nouveau long métrage sur la gloire et le suicide à la Taxi Driver et j’avais écrit un script sur Hank Williams (chanteur, et compositeur américain qui connut son heure de gloire dans les années 40). Mais le projet est tombé à l’eau parce que Warner n’a pas obtenu les droits sur la musique. J’ai alors eu l’idée de parler de Yukio Mishima, un intellectuel homosexuel très célèbre dans la culture orientale qui partage le même fantasme suicidaire.

Touch (1997) est une autre adaptation littéraire, cette fois d’un roman d’Elmore Leonard. est-il vrai qu’à l’origine, vous vouliez adapter Rhum créole ? Oui, mais les droits étaient déjà pris (par Tarantino, qui en a tiré Jackie Brown). Ceux de Touch étaient libres et, comme j’aimais la sensibilité de Leonard, je suis parti là-dessus.

Vous en voulez à Tarantino ? Non, pourquoi ? Il est l’une des trois ou quatre personnes les plus importantes de l’histoire du cinéma. Pulp Fiction, comme Easy Rider et une poignée d’autres films, ont changé le cours des choses. Il n’y a aucun doute là-dessus. Quand j’ai vu Pulp Fiction pour la première fois au New York Film Festival, je me suis penché vers ma femme et je lui ai dit : « Avec ce film, tout ce que j’ai fait jusqu’à présent est désormais obsolète. » Il a ouvert l’ère de l’ironie alors que j’étais un produit de l’existentialisme.

Dans l’un de vos articles, vous citez Sam Peckinpah, qui affirmait qu’un réalisateur pouvait s’estimer satisfait si 70 % de ses intentions finissaient sur l’écran. si vous deviez l’appliquer à vos films, combien obtiendriez-vous ? C’est très variable. Parfois on a de la chance, parfois non. 70 % est un bon chiffre !

Lequel de vos films se rapproche le plus de ce que vous souhaitiez au départ ? Celui que je considère comme le plus réussi de ce point de vue est Affliction. Le choix du livre, l’adaptation, la mise en scène, tout a fonctionné. Mishima (1985) est mon préféré parce qu’il est très particulier. Et je pense que j’ai livré ma meilleure mise en scène dans Étrange Séduction. Enfin, Light Sleeper (1993) reste mon favori émotionnellement.

Accordez-vous de l’importance aux prix ?Je suis entré dans la phase où je reçois des prix pour l’ensemble de ma carrière. C’est ce qui arrive aux gens qui vivent suffisamment longtemps et sont prêts à voyager. J’en ai obtenu trois l’année dernière et j’en aurai probablement d’autres cette année. C’est gratifiant. J’en ai parlé avec Scorsese il y a longtemps à propos des Oscars. Je lui ai dit : « Marty, si ta priorité est d’avoir une nomination, tu ferais mieux d’en changer parce que ça ne t’apportera rien de bon. »

Vous avez vu Le Loup de Wall Street ? Fabuleux. Pour moi, c’est le meilleur film de l’année.

Quelqu’un a écrit que Martin Scorsese ne l’aurait jamais tourné de cette façon si sa mère avait été encore vivante... Marty a toujours été très timide dès qu’il s’agissait de sexe. Dans ce film, il s’est complètement lâché. Je ne le pensais pas capable d’aller aussi loin.

Vous le voyez toujours ?Je lui ai parlé récemment et nous nous voyons au moins une fois par an. Il fait actuellement des repérages pour des extérieurs à Taïwan mais, à son retour, et quand j’aurai moi-même fini de tourner The Dying of The Light, nous nous reverrons à New York.

Toujours pas fatigué du cinéma ?J’ai 67 ans et je suis toujours en activité. J’ai fait des films qui ne sont pas vraiment mainstream, même s’ils sont américains, mais chaque nouvelle expérience comporte son lot de difficultés, comme si vous faisiez les choses pour la première fois. J’ai appris la nuit dernière, que des scènes que je devais tourner à Bangkok le seront finalement à Brisbane (en Australie) à cause de la situation politique en Thaïlande. Tout peut toujours changer à la dernière minute, c’est ce qui rend l’aventure tellement excitante.

Interview Gérard Delorme

The Canyons de Paul Schrader, avec Lindsay Lohan, James Deen et Nolan Gerard Funck sortira mercredi prochain, le 19 mars.

Commentaires