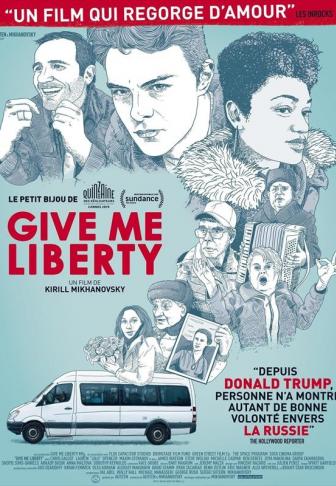

A travers la chronique du quotidien mouvementé d’un ambulancier américain d’origine russe, Kirill Mikhanovsky signe un portrait tourbillonnant de l’Amérique des laissés pour compte.

Après avoir séduit La Quinzaine des réalisateurs lors du dernier Festival de Cannes, Give me liberty débarque dans les salles françaises ce mercredi 24 juillet. Nous avons pu rencontrer son réalisateur, Kirill Mikhanovsky.

Give me liberty raconte la journée intense vécue par un jeune Américain d’origine russe tentant tant bien que mal de ne pas être viré de son boulot de conducteur de minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Ce jeune homme, c’est vous ?

Kirill Mikhanovsky : Je suis arrivé aux Etats- Unis en provenance de Russie avec ma famille à 17 ans, dans les années 90. Nous nous sommes en effet installés à Milwaukee. Et comme mon personnage de Give me liberty, j’y ai conduit pendant plusieurs mois un bus pour personnes handicapées pour gagner ma vie. Le job le plus dur que j’ai pu faire car, comme lui, je courais après le temps et cumulais les retards à cause des embouteillages et de ma méconnaissance de la ville. Pour autant, Give me liberty n’est pas purement autobiographique. S’inspirant de mon vécu, il est juste infiniment personnel même je l’ai co- écrit avec Alice Stevens. D’ailleurs, lorsque j’en ai eu l’idée en 2006, j’y avais alors renoncé car Milwaukee avait trop changé en une dizaine d’années. Et je ne me voyais pas m’aventurer dans une reconstitution de la ville que j’avais connue

Pourquoi avez-vous alors décidé de vous lancer une dizaine d’années plus tard ?

Je travaillais avec Alice sur un autre projet, lui aussi inspiré par Milwaukee. Je lui ai alors parlé de mon expérience comme conducteur de véhicule sanitaire et on s’est servi de mes anecdotes pour construire Give me liberty autour de ce jeune homme toujours en retard en mêlant road movie, histoire d’amour et film social avec un côté polar. Avec comme influence assumée le cinéaste qui, par son génie de la structure, sait orchestrer le chaos comme personne : Alfred Hitchcok. Je ne me compare évidemment pas à lui mais j’ai essayé de m’en inspirer car je savais que le chaos vécu par mon personnage ne serait rien à côté de celui d’un tournage fauché d’à peine 20 jours au cœur de Milwaukee, avec des comédiens uniquement non- professionnels, dont une dizaine de personnes très âgées. Chaque journée était plus imprévisible que la précédente. Et le scénario de départ s’est nourri de tout ce qu’on a vécu sur le plateau.

En quoi son financement compliqué a impacté le film ?

En octobre 2017, nous avons été abandonnés par nos partenaires et le financement s’est envolé. On aurait pu jeter l’éponge. Mais avec Alice, on a décidé de continuer. Et ce sans le moindre compromis sur le scénario, les personnages et les lieux de tournage que nous avions repérés. Et quatre mois plus tard, nous tournions. Le temps du récit s’est simplement réduit de 8 jours à une seule journée mais cette durée correspond finalement mieux à ce que nous racontions.

Et pourquoi avoir tenu à ne réunir que des non- professionnels devant votre caméra ?

Parce que je ne me voyais pas raconter cette histoire autrement qu’avec des « vrais gens ». Et encore moins faire incarner des personnages handicapés par des acteurs valides dans un récit qui explore l’Amérique des laissés pour- compte. Ca aurait constitué un total contresens. Tout comme aurait été une erreur de raconter cette histoire dans les villes pourtant prêtes à nous financer comme Los Angeles, Detroit ou Chicago, alors que Milwaukee ne nous a pas donné un sou. Pour tout vous dire, à un moment, avec nos anciens partenaires financiers, on avait commencé à faire passer des auditions pour le rôle principal à tous les acteurs anglo- saxons de 18 à 30 ans de cette planète ! Tout le jeune casting de Dunkerque a même défilé. Mais on n’a pas trouvé la perle rare. Sans doute parce qu’elle n’existait pas pour ce projet. Et c’est Jennifer Venditti, spécialisée dans le casting sauvage qui a trouvé Chris Galust… dans sa boulangerie de Brooklyn. Chris a eu à peine une semaine pour tout à la fois apprendre à jouer, à conduire le minibus et à savoir faire les gestes du quotidien avec les handicapés. Une prouesse.

Même s’il même les genres, définiriez- vous d’abord et avant tout Give me liberty comme le portrait d’une Amérique des déclassés ?

Oui avec la responsabilité de ne pas trahir la confiance... de ceux qui m’ont fait confiance, à commencer par les membres de ce centre pour handicapés dont je suis devenu proche. Et le processus de production de ce film est finalement fidèle à ses personnages. Nous aussi, sur le papier, on était des losers, marginalisés dans l’industrie du cinéma. Et pourtant on est allés au bout. Mieux même, chaque obstacle qu’on a rencontré a apporté à ce film cette énergie qui a été saluée à Sundance ou à la Quinzaine des Réalisateurs. A l’écran et hors écran, tout était à l’unisson !

Commentaires