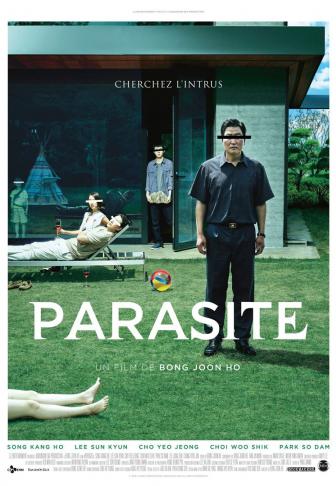

Le chef d’œuvre de Bong Joon Ho, récemment oscarisé ressort dans une version noir et blanc. Un lifting qui décuple le plaisir.

Parasite de Bong Joon Ho - certifié meilleur film de 2019 (Palme d’or, Oscars et tutti quanti) - ressort en salles dans une version noir et blanc. Une coquetterie qui lui permet d’accéder un peu plus au statut de classique du septième art. Un tel geste en 2020 est, peu ou prou, comparable à celui qu’effectuerait un musicien décidant de « coucher » un de ses albums sur un vinyle 180 grammes histoire de l’isoler de la masse dématérialisée et lui assurer une certaine postérité. Tout ceci ne serait donc qu’un simple péché d’orgueil d’un auteur qui croule sous les louanges depuis bientôt 10 mois et sa Palme cannoise? Pas vraiment. L’auteur de Memories of Murder n’a, en effet, pas attendu ce plébiscite pour agir de la sorte et il existe ainsi une version black & white de son Mother en 2009. Boon Ho et son chef opérateur Hong Kyung-pyo partagent un même amour pour la « pureté » de ce format qui accentue les contrastes et offre au monde décrit sur l’écran un surcroit de puissance dramatique.

On se souvient peut-être que George Miller avait présenté en 2017 sa version dite « chrome » de Mad Max Fury Road, film pensé en noir et blanc mais que des contraintes commerciales évidentes avaient obligé à voir les choses autrement. Ce Parasite en noir et blanc n’est toutefois pas un director’s cut, Joon Ho ne corrige pas ici son film en lui offrant sa vraie nature. C’est autre chose, une expérience supplémentaire proposée aux spectateurs français. Parasite, version noir et blanc a été, en effet, présenté en première mondiale au Festival du Film de Rotterdam en décembre et son distributeur français, The Jokers, a décidé de le sortir en salles.

Le résultat est saisissant. Le passage au noir et blanc ne doit bien-sûr pas être envisagé comme une soustraction de la couleur. Le film ainsi présenté possède sa propre identité, ses propres richesses, l’une d’entre-elles étant cette formidable capacité de se réapproprier le monde connu (fait de couleurs donc) pour lui donner une valeur quasi sacrée. Tous les signes de notre humanité sont reconnaissables et pourtant, nous sommes ailleurs, un filtre « gris » ajoute une douce étrangeté à ce que nous voyons. S’installe alors une intimité paradoxale avec les formes, les corps et les objets. Si l’effet marche tant avec Parasite c’est que le film évolue dans une bulle en quasi huis-clos et n’envisage l’extérieur (La maison en sous-sol de la famille Ki-taek et le bout de rue vue depuis leur fenêtre) comme un négatif de la maison ultramoderne des Park où se déroule ce drame domestique.

Nous voici donc plongé à nouveau dans cet univers minimaliste, high-tech, géométrique et transparent où la lumière naturelle omniprésente surgit de l’immense baie vitrée qui découvre un jardin immaculé. La luminosité est l’une des grandes affaires du film puisque à l'instar d’Hitchcock, ce n’est pas tant ce qui est caché, tapi dans l’ombre, qui effraie que l’irruption à découvert d’une menace et d’un dérèglement. Le noir et blanc laiteux sculpte un peu plus l’intérieur d’une image ultra-lisible, où le manque supposé d’aspérité renferme une étrangeté souterraine. Une contamination à l’œuvre empoisonne peu à peu cet espace léché. Et c’est justement depuis les profondeurs de la maison, dans un sous-sol privé de la lumière du soleil que les « monstres » remontent à la surface. Revoir Parasite dans ce bel écrin décuple le plaisir d’un film riche de lui-même.

Parasite Black & White, en salles le 19 février 2020.

Commentaires