Stefano Sollima signe une suite bourrine (mais réussie) au chef-d’œuvre de Denis Villeneuve.

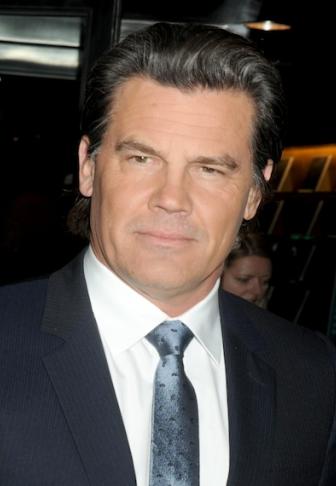

En plus d’imposer Denis Villeneuve comme l’un des réalisateurs les plus excitants en activité, le génial Sicario, il y a trois ans, révélait le nom du scénariste Taylor Sheridan. Ancien acteur reconverti sur le tard en auteur surdoué, l’homme, depuis, n’a pas chômé, constituant au fil du temps une saga informelle qu’il appelle lui-même sa « trilogie de la Frontière » (initiée par Sicario, poursuivie par Comancheria et Wind River) et proposant aujourd’hui ce Sicario 2 que personne n’attendait vraiment, le film originel ayant été un succès d’estime plutôt qu’un véritable hit. Sicario, la guerre des cartels reprend plus ou moins les choses là où les avaient laissées le précédent volet, sans le personnage d’Emily Blunt, mais toujours avec Benicio Del Toro en tueur au sang-froid et Josh Brolin en cow-boy de la DEA. C’est sans doute une deuxième « trilogie de la Frontière » qui s’écrit ici, étant donné que Taylor Sheridan aurait déjà un troisième épisode en tête. Il n’est plus question de la guerre du gouvernement US contre le narcotrafic, mais de la façon dont les cartels diversifient leurs activités en se lançant notamment dans le trafic d’êtres humains… Comme toujours chez Sheridan, il s’agit de ruminer des thèmes westerniens éternels (la barbarie et la civilisation, la géographie qui libère et emprisonne, la loi et le désordre…) en les confrontant aux réalités politiques les plus brûlantes, en leur conférant la résonance la plus contemporaine possible.

Revisiter le film original

Denis Villeneuve ayant quitté le poste de metteur en scène, c’est Stefano Sollima qui prend la relève. Si on l’apprécie pour les excellents A.C.A.B. et Suburra, l’Italien est surtout réputé aux yeux de l’industrie pour son job sur la série Gomorra, où il s’était emparé du travail d’un autre (le film de Matteo Garrone) en le débarrassant de ses effets de signature les plus « auteurisants » et en lui injectant de grosses décharges d’adrénaline et de nervosité cocaïnée. Sollima applique donc à Sicario un traitement à la Gomorra : le caractère pensif et étouffant du film de Villeneuve (ce regard désolé sur un monde en ruines que le Québécois a continué d’explorer dans Blade Runner 2049) fait place à un rythme plus agressif, saccadé, un style brutal et méchant ponctué de flashs barbares. « Dans ta face », comme dit Benicio Del Toro, qui compare l’approche de la violence selon Sollima à celle du De Palma de Scarface. Il est toujours question de décrire un univers en pleine déréliction, de cartographier ce que les personnages du premier film appelaient « le territoire des loups », mais sans élévation mélancolique, sans trop de stases élégiaques ni d’afféteries poétiques. Plus bis, moins chic. Sollima identifie les règles de base de la « grammaire » Sicario (des convois de Humvee cernés par des snipers invisibles, une musique oppressante semblant surgir des profondeurs de la Terre, les yeux plissés de Benicio, les sandales de Josh Brolin…) et s’en empare avec la volonté de tout faire péter.

Une saga en devenir ?

Sicario 2, vous l’aurez compris, ne fait pas dans la dentelle. Le film est sans doute un peu trop bourrin, c’est vrai. Il faut dire que le script de Taylor Sheridan ne restera pas dans les mémoires comme le plus sophistiqué de son auteur. La guerre des cartels promise par le titre, que cherchent à déclencher Brolin et Del Toro ? On n’y croit jamais vraiment. Mais l’intrigue, en réalité, s’apprécie à un niveau quasi-abstrait. L’histoire est un prétexte pour regarder les personnages aller et venir d’un pays à l’autre, s’enferrer dans leurs mensonges, se cogner indéfiniment contre les murs d’une immense prison à ciel ouvert. Une fois débarrassé des laborieuses arguties censées mettre en branle l’intrigue, Sollima s’affranchit du réalisme et emmène son Sicario musarder du côté du western, pur et dur, rappelant au passage qu’il est bien le fils de son père (le grand Sergio). Le long mouvement qui voit Benicio Del Toro (en majesté) et une gamine mexicaine (excellente Isabelle Moner) tailler la route et apprendre à se connaître en chemin, est une superbe parenthèse buissonnière s’inscrivant dans la tradition du mythique Shane – quand un aventurier et un enfant réfléchissent ensemble au sens de la violence. Les dernières minutes du film, elle, sont plus problématiques, Sollima faisant référence en dernière instance à l’un des plus grands tours de force de la carrière de William Friedkin (on n’en dira pas plus) mais achevant le tout sur une pirouette un peu trop hasardeuse et abrupte pour convaincre. N’empêche : on est quand même très curieux de savoir qui succèdera à Villeneuve et Sollima. Personne ne s’attendait à ce que Sicario ait une suite, et nous voici soudain face à l’une des sagas les plus excitantes et intrigantes de l’époque. Quelque chose comme le Mission : Impossible du film de cartels.

Commentaires