- Fluctuat

C'est malheureux à dire mais les films de banlieue ne nous intéressent plus. Pas assez réalistes (La Haine). Grotesques (Raï). Parfois tout simplement ratés (Ma 6-T va cracker).

Les instantanés d'Outre-périphérique ont pris la fâcheuse habitude de nous décevoir et de nous faire passer de sales quarts d'heure. Soucieux d'être de notre temps et de se sentir concernés par la réalité sociale et les soucis qui affectent le " pays réel ", on se déplace, cependant, en masse, dans les quartiers bourgeois, pour voir exactement ce qu'il en est et se donner le droit de continuer à vivre comme si de rien n'était.Quand Doillon intervient en banlieue, se dit-on, ça va barder. Enfin, on va avoir droit à quelque chose d'authentique pour asseoir notre réflexion sans avoir à dépasser les limites de la zone 2 de notre carte orange. Avec Ponette, Doillon avait réussi le miracle de nous faire comprendre ce qu'était la mort à travers le regard d'une petite fille. Pour la banlieue, c'était, a priori, moins difficile. Nul doute qu'en deux gros plans et trois coups de brosse, Doillon réussirait à synthétiser Genevilliers, la lutte des classes et le jeune Werther.L'histoire, lue dans la presse, nous faisait bien un peu peur mais nous lui faisions confiance. A tort...Petits Frères est un film d'errance historique, sans gouverneur, ni maîtrise idéologique (le gros défaut de Doillon l'angélique, en règle générale, qui en fait le cinéaste préféré des biens pensants). Une jeune beurette (mignonne à croquer, Stéphanie Touly) change de cité pour échapper à son beau-père pédophile (sic). Elle emmène dans sa fugue son seul véritable ami dans ce monde de brutes : sa chienne pit-bull Kim (double sic) qui ne tarde pas à faire des envieux. Le clébard est dérobé par une bande de jeunes garçons (tous des " petits " entre douze et quatorze ans mais déjà fringués comme les plus grands, avec des pantalons de survêt extra-larges et plein d'expressions à se cracher dans le dos) qui la fourguent à leurs aînés, abrutis par le besoin de monnaie. Les Grands Frères lui bouffent la couenne dans des combats de rue, tandis que la fillette, surnommée Tyson pour son regard de tueuse, se lie d'amitié avec les petits voleurs, parmi lesquels un arabe tombé amoureux d'elle qui l'aide à retrouver son chien. Le film ne fait que raconter l'histoire de cette quête et des rapports entre les gamins et les autres membres de la cité.pitt

Tyson

pittDoillon, fidèle à ses partis pris esthétiques, filme au plus près des visages sans contraindre les corps, ce qui donne, malgré tout, quelque chose d'assez rafraîchissant. La banlieue, pour une fois, n'est pas entièrement bétonnée mais percluse d'îlots de végétation où l'on vient enterrer ses morts et exprimer ses sentiments. La cité respire : on y danse, on y rit, on y fait preuve de solidarité. Petits frères, contrairement à la Haine, est un film où le mouvement et la déambulation ont un sens. La recherche du pit-bull fournit un objectif tout trouvé pour faire tourner la machine cinématographique.

A côté de ce mouvement principal, s'organise une série de ballets secondaires : la première translation de Tyson dans la cité d'accueil, les diagonales inquiétantes des grands frères, les percées contrariées des flics, qui viennent remettre en cause la ronde inoffensive des garçons. Tous ces mouvements parasites viennent dérégler la tentative bon enfant des petits frères de reproduire les schémas d'existence de leurs aînés sur le mode parodique. Peu à peu, les plus petits se laissent entraîner dans l'engrenage de la violence et du sérieux. Tyson pète une durite et attaque à main armée un jeune couple dans son appartement. En l'absence d'un modèle familial solide, les jeunes n'ont pour toute issue que de reproduire des schémas sociaux mal digérés où de fausses notions d'honneur et de fidélité sont en vigueur. Leur existence, déplorable, est attendrissante au même titre que l'est celle du chien. Ces enfants n'ont pas les moyens de réfléchir, pas les moyens de décider de leur sort. Leur perte (la fille finit en foyer après avoir dénoncé son beau-père dans un acte héroïque qui achève de torpiller sa vie) est le résultat d'une équation financière qui les amène à voler pour accéder à la normalité - donc à s'en exclure - et à abdiquer dans une bonne humeur lugubre (des blagues, une forme de communauté amicale, des tapes dans le dos) tout semblant d'humanité.La fin du film, dans ce sens, nous indique, malgré les efforts que fait Doillon pour nous attendrir, que nous ne sommes plus face à des êtres humains. Les enfants deviennent monstrueux. Leurs actes apparaissent monstrueux. Leurs visages, presque adultes dans la reconnaissance que leur accorde le réalisateur, monstrueux. Leur joie et leur insouciance sont sinistres : ils ressemblent à la bêtise qui les enterrera. Petits Frères ne fait pas mouche parce qu'il n'est pas bien composé, mais parce que nous ne sommes plus de taille à aimer les personnages qu'il met en scène. Le ratage - notre insensibilité, le fait qu'on ne se sente pas concerné ou alors de manière tout à fait extérieure au projet - ne tient pas tant dans les défauts du film que dans notre déficit d'êtres humains.Film à visée humaniste, Petits Frères réussit tout le contraire. Il met mal à l'aise. Malgré tous nos efforts, on déteste les personnages ou on les trouve attachants. On déteste leur manière de parler ou on la trouve pittoresque. On déteste le rap d'Oxmo Puccino qui nous pourrit le film par derrière ou on en fait une culture à part entière. On déteste la banlieue pour n'y rien comprendre et cherche le Routard de Seine Saint Denis à la Fnac. Cette histoire à trois francs six sous, on en fait un conte. Sans doute est-ce qu'il va falloir se protéger contre cela un jour ou l'autre : notre sentiment d'étrangeté à nos frères, sortir du zoo d'où ils nous regardent, si c'est toujours possible et inverser les places dans les cages, juste pour déconner, avec un peu plus de conviction qu'on ne l'a fait jusqu'ici.Petits frères

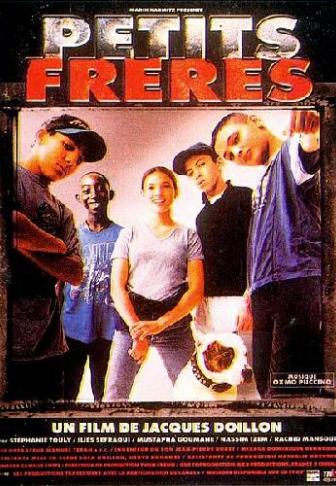

De Jacques Doillon

Avec Stephanie Touly, Iliès Sefraoui, Mustapha Goumane

France, 1998, 1h32.

- Lire la chronique de Raja (2003).

Petits frères