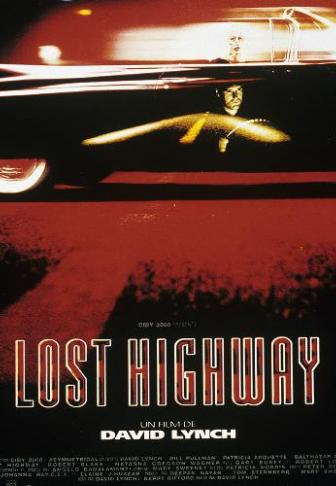

S’il fallait choisir un film, un seul, pour résumer esthétiquement les années 90 ? Diamant noir de l’œuvre de David Lynch, ce trip sidérant avait fini par être éclipsé par Mulholland Drive, son double glamour et triomphal. Retour sur ce totem absolu des nineties, l'un des grands chefs d'œuvres de Lynch.

Un film qui résumerait à lui tout seul l’esthétique des années 90 ? Voyons voir… Il y aurait Matrix, bien sûr, cette vaste régurgitation de tous les sous-courants de la pop culture fin de siècle. Pulp Fiction, évidemment, ses gangsters qui parlaient de hamburgers et de massages de pieds et propulsèrent le cinéma dans son ère « méta ». Et puis Fight Club, sans conteste, dernier râle de la génération X, s’achevant sur l’image prophétique de l’effondrement des Twin Towers. A côté de ces trois mastodontes générationnels, tapi dans l’ombre, se cache Lost Highway – moins applaudi, certes, mais compilant génialement tous les motifs, tics et marottes du cinéma de cette décennie. Le film de David Lynch « cochait toutes les cases » (comme on ne disait pas dans les années 90). Ce choc rétinien indélébile millésimé 1997 a pourtant souffert, quelques années plus tard, de la comparaison avec Mulholland Drive (2001), qui poussait ses innovations stylistiques (récit coupé en deux, relecture monstrueuse du film noir hollywoodien…) à un degré de perfection absolue, faisant rétrospectivement apparaître son prédécesseur comme un simple brouillon du chef-d’œuvre à venir. Aujourd’hui, pourtant, il s’impose comme une somme, le seul Lynch à combiner les deux faces de l’inspiration de son auteur : le glamour vénéneux d’un côté (la veine Blue Velvet-Mulholland Drive), la brutalité post-industrielle de l’autre (l’axe Eraserhead-Inland Empire). Un film lynchien total, donc, mais pas autarcique pour autant. Car si Lost Highway condensait les obsessions de son auteur, il était aussi l’œuvre d’une époque.

Le héros schizo

Schizophrène ? Barry Gifford, auteur du roman Sailor et Lula (adapté par David Lynch en 1990) et co-scénariste de Lost Highway, n’aimait pas qu’on emploie ce terme pour désigner le héros du film, Fred Madison (Bill Pullman). Ce saxophoniste free-jazz assassine par jalousie sa femme Renée (Patricia Arquette) avant de partir dans une « fugue dissociative » qui lui fera prendre le visage et l’identité d’un jeune garagiste nommé Pete Dayton (Balthazar Getty). "C'est sur un type qui est littéralement, physiquement, écartelé par un changement de personnalité", précisait l’écrivain dans Libération en mars 1996. L’idée avait germé dans l’esprit de David Lynch alors que, circa 1993-94, il passait des heures devant la télé, scotché, comme le reste du monde, par la retransmission du procès d’O.J. Simpson. "J’ai entendu dire qu’après avoir été libéré, il était allé jouer au golf, expliqua Lynch. Et je me suis dit : « Voilà quelqu’un qui sait compartimenter. Il assassine brutalement deux personnes et il va golfer en souriant ». C’est la fugue dissociative : quand tu prends mentalement distance avec toi-même pour ne pas devenir fou". Du Patrick Bateman d’American Psycho (Bret Easton Ellis, 1991) au Narrateur de Fight Club (David Fincher, 1999), la décennie 90 fut traversée par une cohorte de héros divisés, « splittés », écartelés. « Fendus comme une bûche », disait Lynch. Et tous surplombés, donc, par l’ombre d’O.J. Simpson, idole déchue devenue l’incarnation de la part sombre de l’homo americanus.

Le film coupé en deux

51 minutes après le début, Lost Highway se brise en deux, un acteur en remplace un autre, la brune devient blonde, et le film commence à s’enrouler sur lui-même comme un ruban de Möbius. Lynch rejoue Vertigo sur un mode strident et cauchemardesque. A vrai dire, avant même qu’il s’en empare, l’idée d’une cassure dans le récit était déjà dans l’air. Lost Highway est encore en tournage quand sort dans les salles américaines Chungking Express de Wong Kar-wai, lui aussi scindé au milieu. Et en 1997 sort The Blackout d’Abel Ferrara, autre film fracassé en deux. Mais c’est la version lynchienne qui retourne le plus le cerveau, et s’imposera comme une matrice esthétique majeure. L’intéressé lui-même poussera la logique vers l’incandescence totale dans Mulholland Drive, avant que s’engouffrent dans la brèche Apichatpong Weerasethakul (Tropical Malady), Quentin Tarantino (Boulevard de la Mort), Miguel Gomez (Tabou) ou, encore très récemment, Trey Edward Schults (Waves). L’autoroute théorique la plus encombrée du 21e siècle a donc été ouverte en 1997.

Le néo-noir

Au cinéma, chaque décennie a ses genres dominants. Sa couleur. Celle des années 90 est le noir. Du Silence des Agneaux de Jonathan Demme au Memento de Christopher Nolan, le film policier (et ses dérivés) est alors réinventé de fond en comble. David Fincher fixe la grammaire moderne du film de serial-killer (Seven), Curtis Hanson ressuscite le classicisme hollywoodien en adaptant Ellroy (L.A. Confidential), le jeune Tarantino repeint les murs en rouge sang (Reservoir Dogs), Michael Mann sort l’artillerie lourde (Heat)… Sans parler de John Dahl, Kathryn Bigelow, des frères Coen, et pour rester en Amérique. David Lynch, lui, se demande jusqu’où il peut pousser le genre. Aux avant-postes de cette nouvelle vague dès 1987 (Blue Velvet), il va encore plus loin avec Lost Highway. Les clichés sont là – cigarettes, femme fatale, Cadillac, grossium mafieux haut en couleur (le Mr Eddy joué par Robert Loggia) – mais éclairés d’une lumière nouvelle, plus effrayante. Avec son chef opérateur Peter Deming, Lynch travaille littéralement à réinventer la couleur noire – "nous avions mis au point toute une gradation dans l’obscurité", expliquera le directeur de la photo. Le corridor dans lequel s’enfonce Fred Madison avant d’en ressortir déterminé à tuer Renée est sans doute l’un des noirs plus impénétrables jamais filmés. A quel moment le film noir devient-il un film d’épouvante ? S. Craig Zahler, réalisateur des traumatisants Bone Tomahawk et Traîné sur le bitume, ne parle pas de Lost Highway comme d’un thriller, mais comme l’un des cinq plus grands films d’horreur de tous les temps. Ça se défend.

Les VHS maléfiques

« Qu’est-ce que c’est ? », demande Fred à Renée alors qu’elle inspecte le contenu de l’enveloppe kraft qu’un inconnu a déposé sur les marches de leur maison. « Une cassette vidéo », répond la belle brune en peignoir satiné. Pour les millenials qui découvrent aujourd’hui Lost Highway, la précision a son importance : oui, ces gros trucs noirs s’appelaient des cassettes (ou VHS) et, oui, c’est comme ça qu’on regardait les films à la maison dans les années 90. Si Lost Highway accuse son âge, c’est bien dans l’exhibition de ces machins antédiluviens. Ou, pire, de l’énorme caméscope dont se saisit l’Homme-Mystère (le clown spectral joué par Robert Blake) pour terrifier Bill Pullman dans le climax du film. Tout Lost Highway est fléché par des gadgets électroniques (interphones intimidants, téléphones menaçants…) filmés comme des vecteurs du Mal, des agents de la peur et du chaos. A la suite de David Cronenberg dans Videodrome, Lynch poursuit une réflexion sur l’image vidéo comme symbole de perversion, de décadence et de corruption. Après Lost Highway, les VHS maléfiques seront les stars du Ring de Hideo Nakata. Puis du Caché de Michael Haneke, en 2005, où un couple bourgeois est également terrorisé par des K7 livrées anonymement à son domicile. Même si, entre temps, tout le monde était passé au DVD.

Le rock mutant

Comme tous les films de David Lynch, Lost Highway s’écoute autant qu’il se regarde. Grésillement des ampoules, silence interminable entre deux répliques, tiens, écoutons cette araignée qui se promène au plafond… Au-delà du sound design du film, ahurissant, la B.O. st un instantané fulgurant de la manière dont sonnait la décennie 90. Lynch y compile tout ce que le rock d’alors avait de plus mutant, méchant, vicieux et terminal, dans une playlist au croisement du metal, du post-punk et de l’indus. Trent Reznor (qui n’était pas encore le compositeur officiel des films de David Fincher), Marylin Manson, les Smashing Pumpkins, les terrifiants Allemands de Rammstein, les nappes electro-lounge de Barry Adamson… Le tout sous le patronage de David Bowie, avant-gardiste en chef dont le « I’m deranged » électrise le générique mythique – ligne jaune discontinue nous sautant au visage, bitume avalé à toute allure dans la Vallée de la Mort. Même la rengaine rétro, This Magic Moment, est choisie dans sa version la plus récente, celle enregistrée par Lou Reed en 1995. Uniquement des morceaux qui viennent juste de sortir, comme pour mieux saisir l’énergie d’une époque.

Les freaks devenus chics

David Lynch sort Lost Highway début 1997, six mois après Crash, de David Cronenberg : c’est un moment « critique » essentiel pour ces deux ex-freaks des années 80. Venus du bis, du fantastique, de l’underground, les deux David se sont métamorphosés au cours des nineties en auteurs adorés par l’intelligentsia et le Festival de Cannes, figures de proue d’une nouvelle cinéphilie qui permet désormais de citer dans la même phrase Resnais et Carpenter, Bergman et Argento. Avec Lost Highway, Lynch crée sa mythologie définitive, celle de l’artiste chic et zarbi à la crinière exubérante, attrapant les idées qui tournoient autour de lui comme les volutes de sa cigarette. On l’a oublié aujourd’hui, mais, à ce moment-là, le cinéaste-plasticien revient de loin. Après avoir commencé la décennie sur les chapeaux de roue, avec une Palme d’or (pour Sailor et Lula) et un show télé révolutionnaire (Twin Peaks), il a envoyé deux séries dans le décor (On the Air et Hotel Room) et s’est fait massacrer par la critique pour Twin peaks, Fire walk with me, le film prequel de la série. Avec Lost Highway, il trouve enfin le chemin de sa maison. Les intérieurs design des Madison sont d’ailleurs tournés à domicile, dans sa résidence d’Hollywood. Une villa des hauteurs dont il n’est plus jamais redescendu.

Commentaires