Première

par Thomas Baurez

Deux enfants regardent au loin d’autres bambins qui s’amusent sur une plage. La tentation de rejoindre le reste du groupe est grande. L’un quitte rapidement son poste d’observation. L’autre reste en retrait mais ne tardera pas lui aussi à descendre. La caméra, imperturbable, ne bouge pas et n’accompagne pas les deux protagonistes, comme s’il lui fallait se protéger de quelque chose. Elle reste à bonne distance de l’action, puis bientôt du drame qu’une ellipse viendra révéler. On distingue les silhouettes d’adultes affolés se précipiter sur le sable. Le corps d’un enfant inerte est porté jusqu’à l’hôpital le plus proche. En vain. Le jeune garçon est mort. Liyun et Yaojun, les parents, sont dévastés. Nous sommes au début des années 80, le gouvernement chinois vient de lancer la politique de l’enfant unique limitant drastiquement le nombre des naissances. Si le désespoir est immense, la mise en scène reste pudique et ne racole pas pour obtenir des larmes. Le montage interdit de toute façon la complaisance émotionnelle. Très vite, nous voici des années plus tard. Les parents, meurtris, semblent désormais coupés du monde extérieur dans leur petit réduit où la vie s’est arrêtée. L’arrivée dans le cadre d’un adolescent qui semble se présenter comme leur fils vient contredire les conclusions de la séquence inaugurale.

L’INTIME AU CENTRE DU CADRE

A-t-on bien vu, et surtout compris, ce qui a précédé ? Qu’importe, l’effet est saisissant. On en vient même – sans y croire tout à fait – à considérer cet adolescent comme un possible fantôme. Ce trouble, le cinéaste Wang Xiaoshuai ne capitalise pas dessus pour créer une tension malhonnête. La retenue et la sobriété avec lesquelles il conduit son récit invitent au contraire à accepter sans crainte ce mystère, conscient et confiant que ce qui nous est éventuellement caché nous sera dévoilé quand le temps sera venu. La tragédie de cette famille s’inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste que les individus qui la subissent. Cette fresque familiale court sur plusieurs décennies et épouse en creux les évolutions et les bouleversements de la Chine moderne. L’humaniste Wang Xiaoshuai, révélé en 2001 avec Beijing Bicycle et dont on a suivi depuis le formidable déploiement (Shanghai Dreams, Une famille chinoise, Chongqing Blues, 11 Fleurs...), fait tout pour replacer l’intime au centre du cadre. Un geste fort et politique dans un pays encore marqué par l’idéologie maoïste où le collectif prime. Et si sa caméra sait garder ses distances, c’est paradoxalement pour ne pas tromper son regard.

AMPLEUR ROMANESQUE

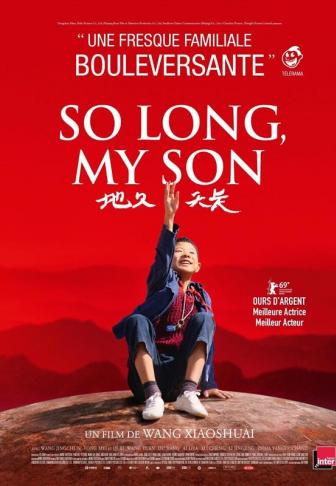

Le spectateur scrute les réactions des deux protagonistes pris dans le flot d’un récit à la structure complexe (flash-back, ellipses...) et s’y réfère avec la certitude que c’est à travers eux que réside la pureté de l’ensemble. Le jury de la dernière Berlinale a eu parfaitement raison de récompenser le film pour son interprétation. Wang Jingchun, déjà vu dans 11 Fleurs, et Yong Mei, aperçue dans The Assassin de Hou Hsiao-Hsien, sont formidables de bout en bout (le film dure plus de trois heures). La force contenue avec laquelle ils accueillent l’un et l’autre les séismes de la vie de leurs personnages décuple l’empathie et les émotions. Car avec ce So Long, My Son, Wang Xiaoshuai signe un vrai mélodrame dont le centre du cadre devient le lieu privilégié où la vie et ses blessures s’expriment sans faux-semblants, dans un parfait dénuement. À l’instar du cinéma de Jia Zhangke, dont le récent Les Éternels partage avec le présent film une même ampleur romanesque, l’oeuvre de Wang Xiaoshuai renseigne le spectateur occidental sur la nature complexe d’un pays qui, dans son élan expansionniste, laisse toute une partie de sa population dans une totale confusion sociale, économique et culturelle. Une complète réussite.